TARTUFI

Attenzione ai falsi tartufi e alle specie non commercializzabili !

Etimologia del nome

L’origine della parola “tartufo” fu per molto tempo dibattuta dai linguisti, che dopo secoli di incertezze giunsero alla conclusione, ritenuta probabile ma non definitiva, che tartufo derivasse da territùfru, volgarizzazione del tardo latino terrae tufer (escrescenza della terra), dove tufer sarebbe usato al posto di tuber. Recentemente, lo storico Giordano Berti ha dimostrato in modo convincente che il termine tartufo deriva da terra tufule tubera. Il termine tartufo nasce quindi, secondo Berti, dalla somiglianza che nel Medioevo si ravvisava tra questo fungo ipogeo e il tufo, pietra porosa tipica dell’Italia centrale. Il termine si contrasse poi in terra tufide e nei dialettali tartùfola, trìfula, tréffla, trìfola.

La micorrizosfera.

All’interno del corpo fruttifero di Tuber spp. sono stati isolati batteri del genere Pseudomonas, generalmente appartenenti al gruppo dei fluorescenti; la consistente presenza (105-108 ufc/g d.w.) fa ritenere che questi batteri possano avere un ruolo importante nel processo di formazione degli sporocarpi, probabilmente anche grazie alla produzione di sostanze ad azione inibitoria nei confronti dello sviluppo di microfunghi parassiti. Nella formazione della simbiosi tra pianta e fungo sembra influire notevolmente la micorrizosfera, costituita dall'insieme dei caratteri chimici, fisici e microbiologici del terreno.

L’aroma

Dalla superficie di ascocarpi di tartufi bianchi e neri sono stati isolati 29 ceppi di lieviti identificati come Candida saitoana, Debaryomyces hansenii, Cryptococcus sp., Rhodotorula mucilaginosa, and Trichosporon moniliiforme, in grado di produrre VOCs che potrebbero contribuire alla formazione del caratteristico e complesso aroma del tartufo.

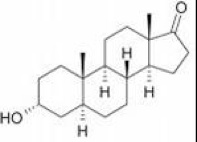

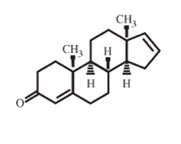

L’ Androstenolo è un feromone presente nella saliva dei suini maschi, prodotto anche dal tartufo (androstenone), per “attirare” le femmine di cinghiale che, mangiandolo, ne disperderanno le spore riproduttive. Lo stesso feromone è presente nell'urina delle donne e nel sudore degli uomini. Alcuni scienziati ritengono che possa in qualche modo avere una funzione sessuale anche nella nostra specie ed è quindi questo il motivo per cui vengono attribuite al tartufo proprietà afrodisiache.

Androstenone Androstenolo

Analisi chimico-fisiche per valutare le caratteristiche del suolo ai fini dell’impianto di una

coltivazione di tartufi

Analisi base Analisi complementari:

pH in acqua N,P,K

pH in KCl Mg,Ca ,Na, Fe,Mn,Cu,Zn,B,

Calcare Totale % Rapporto C/N

Calcare Attivo% Capacità di scambio

Sostanza Organica % Rapporto Mg/K

Scheletro %

Tessitura: Sabbia%, Limo %, Argilla %

Conducibilità elettrica

Colore e struttura

I terreni delle tartufaie studiate sono generalmente di colore grigio, con sensibili variazioni al mutare del grado di umidità: passiamo infatti dal grigio molto chiaro o dal giallo chiaro dei campioni secchi, al grigio brunastro o bruno oliva di quelli umidi. La struttura del suolo è in netta prevalenza poliedrica angolare, passante a poliedrica sub-angolare in coincidenza con l’aumentare della componente sabbiosa o di quella organica.

Scheletro

Lo scheletro è del tutto assente e nella maggior parte dei campioni è presente in quantità modeste (<10%); solo nell’11,8% delle tartufaie esaminate (900 campioni del prog. ECOT), il terrenoconteneva più del 10% di frammenti > 2 mm, con punte attorno al 25%.

Carbonati e pH

I carbonati sono in genere presenti in quantità sostenute (contenuto medio 21 %), con punte attorno al 50 %. Di conseguenza la reazione si mantiene su valori elevati (valore medio 7,85-8); il valore massimo raggiunto è pari ad 8,25.

Tessitura

La tessitura si presenta generalmente equilibrata o moderatamente fine, con contenuti assai variabili di sabbia, che oscilla dall’ 1 al 61 % con costante netta prevalenza delle frazioni fini su quelle grossolane, fa riscontro una variabilità leggermente più contenuta del limo (dal 24 al 73%) ed una ancora meno ampia dell’argilla (dal 13 al 45 %). Nei campioni esaminati nel progetto ECOT, la maggior parte delle determinazioni sono ascrivibili alla tessitura franca (35,3% ), franco-argillosa (13,2 %), franco-limo-argillosa (25 %) e in ultimo franco-limosa (16,2%).

Caratteri edafici

Dal punto di vista pedologico, ci si trova dinanzi a suoli fermi ai primissimi stadi di evoluzione per una concomitanza di varie cause legate a condizioni naturali (elevata erodibilità dei materiali, regime pluviometrico, inclinazione delle superfici) e/o a fattori umani (cattivo governo delle acque e, in generale,imprudente gestione del suolo) che si traduce in un continuo ringiovanimento del profilo. Esso è ridotto ad una successione di tipo A(B)C, se non addirittura di tipo AC. In termini U.S.D.A. questi suoli sono ascrivibili agli Entisuoli (Xerorthents typici) o, più spesso, agli Inceptisuoli (Xerochrepts typici e fluventici).

Per il Tuber magnatum il terreno deve essere preferibilmente marnoso-calcareo, di altitudine inferiore ai 700 m s.l.m, aerato discretamente ma non eccessivamente permeabile, con presenza negli strati superficiali di discreta umidità anche nei mesi più secchi, discretamente dotato di calcare, povero di fosforo e di azoto, ricco di potassio, con pH tra 6,8 a 8,5, scarso di sostanza organica, bagnato da piogge primaverili ed estive, possibilmente in vicinanza di corsi d’acqua su fondi valle ma privo di ristagni, con modica inclinazione. È necessario quindi un preciso rapporto tra le condizioni d’ambiente, composizione chimica umidità del suolo e condizioni climatiche. Questa tipologia di terreno corrisponde a quella favorevole anche alle piante simbionti.

Il Tuber melanosporum si può trovare in ambiente collinare, con piante abbastanza distanziate a costituire boschetti radi, con aree prive di vegetazione spontanea attorno alla pianta, dette pianelli o bruciate. Necessita di terreno calcareo-breccioso (permeabile) a sottosuolo compatto, che favorisce lo sviluppo delle radici delle piante in superficie. Generalmente è un terreno ricco di carbonato di calcio e scarso di resti organici. Soprattutto deve contenere una percentuale di argilla non superiore al 40%, altrimenti è troppo poco permeabile all’acqua e provoca condizioni di asfissia. La copertura arborea deve essere max. al 30%, quella arbustiva scarsa o assente, quella erbacea quasi assente. È necessaria una buona penetrazione di luce e quindi un buon riscaldamento del suolo.