C’era una volta:

funghi estinti o quasi...

C’era una volta:

funghi estinti o quasi...

REDUVIASPORONITES

e la grande estinzione di massa del Permiano-Triassico

I Reduviasporonites erano sottili organismi che popolavano il nostro pianeta più di 250 milioni di anni fa appartenenti, probabilmente, ad una specie fungina che cresceva nel legno in decomposizione.

Inizialmente i ricercatori non erano certi se i Reduviasporonites fossero alghe o funghi, ma analizzando il rapporto carbonio azoto dei loro resti fossili sono state rilevate molteplici similitudini con le caratteristiche chimiche di odierne specie fungine.

I Reduviasporonites erano organismi che formavano microscopiche catene di cellule e vissero durante il Permiano-Triassico, prima dell'era dei dinosauri, quando sulla Terra c'era un unico grande continente chiamato Pangea. I resti geologici indicano che in questo periodo la terra sperimentò una catastrofe globale: flussi di lava basaltica vennero riversati sul continente da un punto della crosta terrestre in cui attualmente si trova la Siberia.

Più del 96% delle specie marine e il 70% di quelle terrestri si estinsero. Gli attuali reperti indicano che, al contrario di quanto si pensava inizialmente, anche la vegetazione della Pangea non sopravvisse e le foreste del mondo vennero distrutte.

I ritrovamenti geologici indicano che ci fu un massivo innalzamento nella popolazione di Reduviasporonites sulla Pangea alla fine del periodo Permiano, probabilmente in relazione alla presenza di grandi quantità di legno morto da decomporre.

Il Professor Mark Sephton, uno degli autori dello studio realizzato dal Dipartimento di Scienze della terra dell'Imperial College di Londra, afferma:

"I nostri studi mostrano che né le piante né gli animali sopravvissero alle conseguenze di questa catastrofe globale. Ironicamente, le peggiori condizioni per le specie animali e vegetali fornirono le migliori condizioni possibili per la sopravvivenza e lo sviluppo dei funghi”.

Il team suggerisce che l'eruzione vulcanica che portò in superficie la lava basaltica, rilasciò gas tossici nell'aria: anidride carbonica, metano, ossidi di azoto e di zolfo. Tali gas ebbero il duplice effetto di produrre piogge acide e assottigliare lo strato di ozono; Il risultato fu la distruzione delle foreste, che fornirono sufficiente vegetazione marcescente per nutrire i Reduviasporonites, che proliferarono su tutta la Pangea.

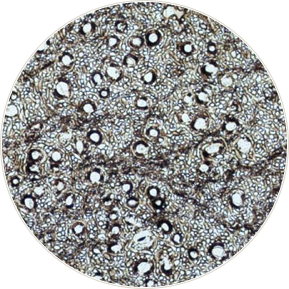

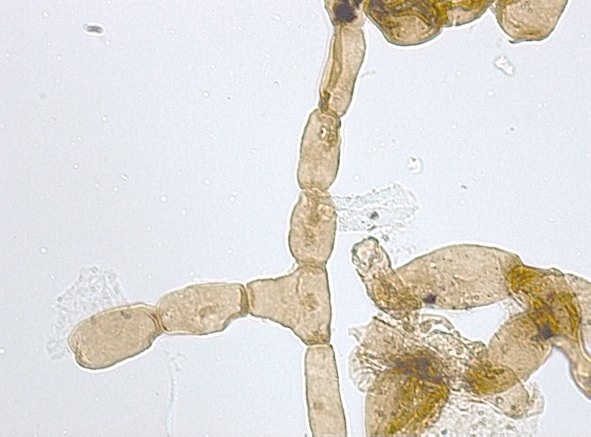

I fossili ci mostrano organismi viventi, che formavano filamenti scuri, ramificati, costituiti da cellule (fino a 24 unità).

Un trio di scienziati dell'Università di Utrecht, Imperial College, e Università di California-Berkeley hanno recentemente notato che alcuni fossili di Reduviasporonites del Permiano-Triassico, rinvenuti in rocce delle Dolomiti, somigliavano molto a un fungo patogeno del genere Rhizoctonia.

Rhizoctonia solani:

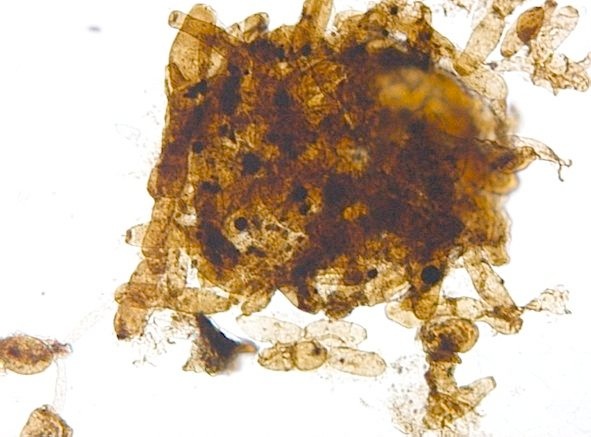

Si tratta di un gruppo di funghi che si riproduce soprattutto in maniera vegetativa (per frammentazione), raramente per produzione di spore asessuali (conidi) o spore prodotte sessualmente per meiosi. Vive da saprofita nel suolo ma può attaccare piante di varie specie generando lesioni necrotiche sui tessuti. Quando le condizioni ambientali diventano avverse questi funghi producono delle strutture di resistenza chiamati sclerozi: fanno scorta di grassi e zuccheri, scuriscono la parete cellulare per proteggersi dalle radiazioni UV e... in questa forma attendono che le condizioni ambientali tornino favorevoli. Anche altre specie fungine producono sclerozi, ma a differenza di altri funghi, quelli di Rhizoctonia non producono scorze o strutture interne. Lo sclerozio è semplicemente un insieme di ife strettamente impacchettate, proprio il tipo di struttura che I ricercatori trovarono nelle rocce italiane della fine del Permiano.

Fossile di Reduviasporonites: quello che si pensa sia una struttura simile allo sclerozio di Rhizoctonia.

Per la presenza di sclerozi nel terreno, i ricercatori hanno inoltre concluso che Reduviasporonites non fossero solo dei decompositori di legno morto.

I moderni Rhizoctonia spesso agiscono come patogeni facoltativi; possono crescere e vivere all'interno di alberi viventi in maniera “tranquilla”, tenuti sotto controllo dal sistema immunitario della pianta, mentre aspettano che si ammali o si indebolisca... a questo punto la attaccano.

Per le attuali conoscenze non si può avere la certezza che i Reduviasporonites fossero gli antenati degli attuali Rhizoctonia, le similitudine osservate dai ricercatori potrebbero solo essere effetto di convergenza evolutiva, ovvero il fenomeno per cui specie diverse, che vivono in ambienti o nicchie ecologiche simili, essendo sottoposte alle stesse pressioni ambientali, si evolvono e sviluppano, per selezione naturale, determinate strutture o adattamenti che li portano ad avere caratteri comuni.